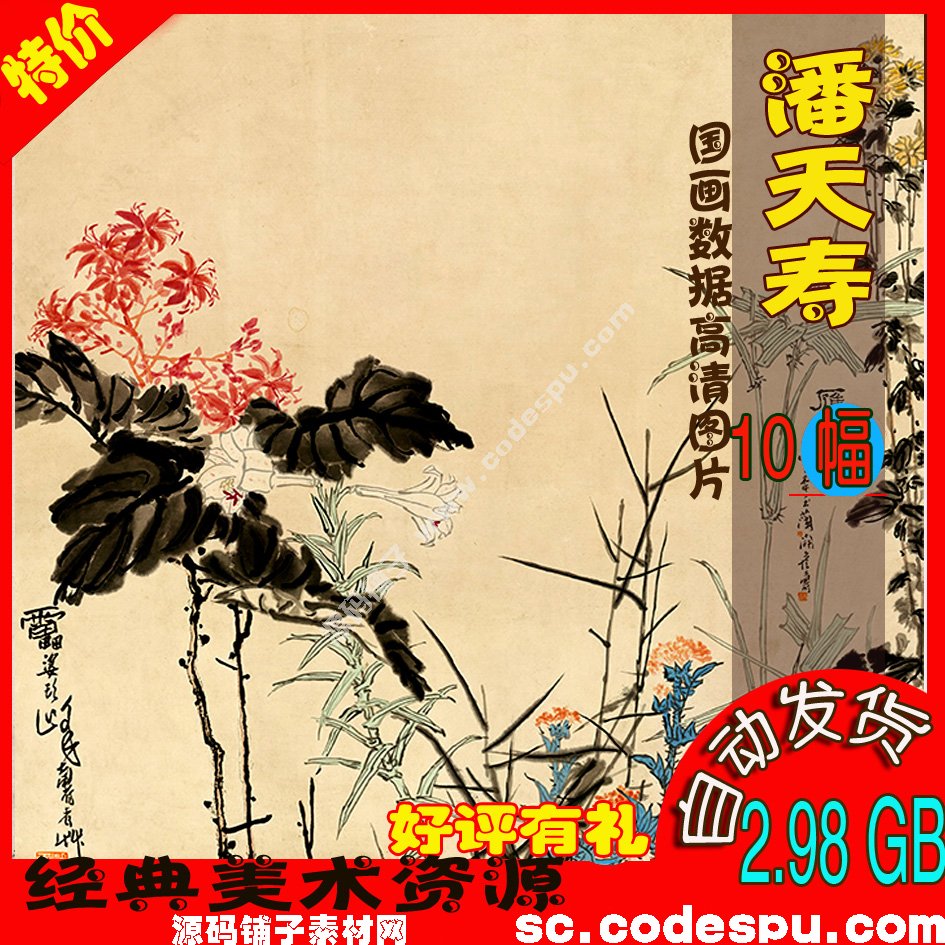

高清國畫 潘天壽作品選 素材 圖片 名畫 水墨設(shè)計素材

數(shù)量:8幅

大小:2.64 GB

潘天壽(1897年3月14日—1971年9月5日),現(xiàn)代畫家、教育家。早年名天授,字大頤,自署阿壽、雷婆頭峰壽者、壽者。浙江寧海人。擅畫花鳥、山水,兼善指畫,亦能書法、詩詞、篆刻。1915年考入浙江省立第一師范學校,受教于經(jīng)亨頤、李叔同等人。其寫意花鳥初學吳昌碩,后取法石濤、八大,布局奇險,用筆勁挺洗練,境界雄奇壯闊。曾任中國美術(shù)家協(xié)會副主席、浙江美術(shù)學院院長等職。為第一、二、三屆全國人大代表,中國文聯(lián)委員;1958年被聘為蘇聯(lián)藝術(shù)科學院名譽院士。著有《中國繪畫史》《聽天閣畫談隨筆》等。

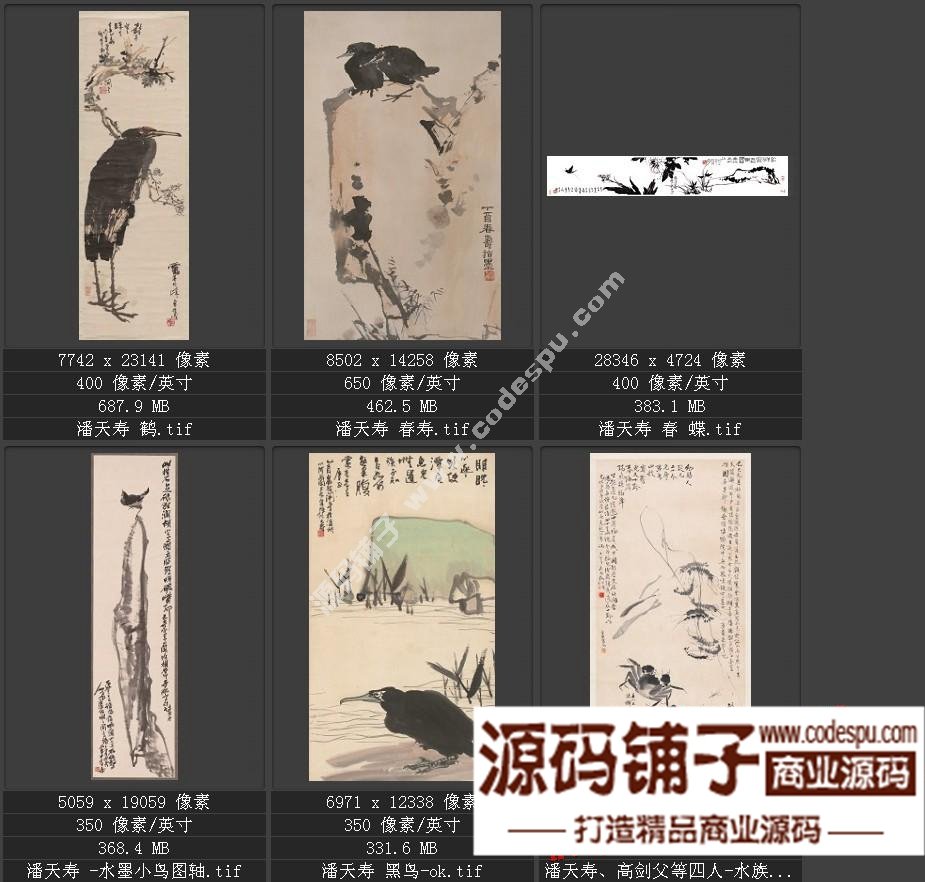

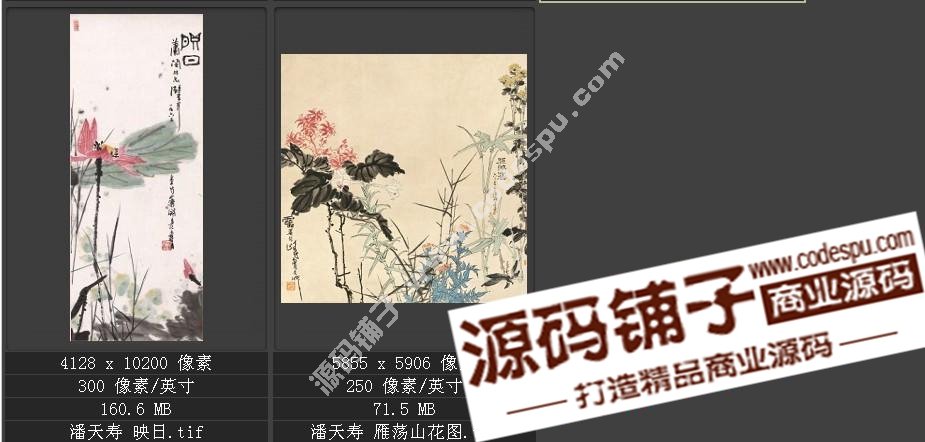

完整截圖:

潘天壽(1897年3月14日—1971年9月5日),現(xiàn)代畫家、教育家。早年名天授,字大頤,自署阿壽、雷婆頭峰壽者、壽者。浙江寧海人。擅畫花鳥、山水,兼善指畫,亦能書法、詩詞、篆刻。1915年考入浙江省立第一師范學校,受教于經(jīng)亨頤、李叔同等人。其寫意花鳥初學吳昌碩,后取法石濤、八大,布局奇險,用筆勁挺洗練,境界雄奇壯闊。曾任中國美術(shù)家協(xié)會副主席、浙江美術(shù)學院院長等職。為第一、二、三屆全國人大代表,中國文聯(lián)委員;1958年被聘為蘇聯(lián)藝術(shù)科學院名譽院士。著有《中國繪畫史》《聽天閣畫談隨筆》等。

人物簡介

潘天壽(1897年-1971年),原名天授,字大頤,號阿壽,早年自署懶道人、心阿蘭若主持,晚年自署東越頤者、頤翁、雷婆頭峰壽者等,浙江寧海縣冠莊村人。

幼年自學書畫篆刻,1915年至1920年于浙江省立第一師范學校讀書,并得經(jīng)子淵、李叔同指導。1923年至上海,先后任上海美術(shù)專科學校及新華藝術(shù)專科學校教授。

1928年定居杭州,任西湖藝術(shù)院教授,翌年赴日本考察美術(shù)教育。抗日戰(zhàn)爭后,隨校內(nèi)遷。1944年至1947年任國立藝術(shù)專科學校校長。

1949年后,歷任中國美術(shù)家協(xié)會副主席、浙江省文聯(lián)副主席、美協(xié)浙江分會主席、中央美術(shù)學院華東分院副院長、浙江美術(shù)學院院長,為第一、二、三屆全國人大代表,中國文聯(lián)委員;1958年被聘為蘇聯(lián)藝術(shù)科學院名譽院士;1963年作為中國書法家代表團成員訪問日本。“文化大革命”中被迫害致死。

擅畫寓意花鳥及山水,遠師徐渭、朱耷、石濤等人,近受吳昌碩影響;亦畫人物,并長于指畫。書法從鍾繇、顏真卿、史孝山入手,后學秦漢、魏晉碑文,參以卜文獵碣。

傳世作品《露氣》、《雨后千山鐵鑄成》、《記寫雁蕩山花》等均藏于中國美術(shù)館;收編成輯有《潘天壽畫集》、《潘天壽畫選》、《潘天壽畫輯》、《潘天壽書畫集》等。

著有《中國繪畫史》、《中國書法史》、《聽天閣畫談隨筆》、《顧愷之》、《治印叢談》、《聽天閣詩存》、《中國畫院考》、《中國書款之研究》等;1962年在杭州、北京等地舉辦潘天壽畫展,1964年在香港舉辦潘天壽書畫展,1977年在杭州舉辦潘天壽繪畫展覽,1980年在中國美術(shù)館舉辦潘天壽書畫展。

經(jīng)典語錄

一民族有一民族之文藝,有一民族之特點,因文藝是由各民族之性情智慧,結(jié)合時地之生活而創(chuàng)成者,非來自偶然也。

世界上任何一個國家都將自己的民族文化看成是莫大的驕傲,以此來證明本民族的文明程度和聰明才智。中國是世界公認的文明古國,傳統(tǒng)遺產(chǎn)之豐富,藝術(shù)成就之高深,在世界上是少有的。作為中國人,應該花大力氣研究、整理、宣揚我們的民族遺產(chǎn),并從中推出民族風格的新成就,否則真要對不起我們的老祖宗了。

藝術(shù)這個東西是要有不同的,不要去強求相同。各民族、各地區(qū)的作家創(chuàng)作出來的東西有不同的風格、形式、氣魄,這是好的。如果都相同起來,那不是藝術(shù)而像機器生產(chǎn)。當然,藝術(shù)大的原則還是同的,但不同民族、不同作家的表現(xiàn)有所不同。不同就是他的成就。

油畫在中國還較年輕,要解決民族化問題,需要一定的時間,不能求之過急。我們不能簡單化地要求學油畫的搞點中國白描作為油畫基礎(chǔ)來解決民族化問題。中國畫的基礎(chǔ)和油畫的基礎(chǔ),各有特點和長處,油畫還是可以按照西洋的一套基礎(chǔ)來訓練。只能從中摸索,逐步創(chuàng)造新的中國油畫的基礎(chǔ)。

西畫,還是應在西畫基礎(chǔ)上搞,不必插入其他東西。

民族化的問題不是那么簡單容易的,必須對西洋畫有相當基礎(chǔ)以后,才能創(chuàng)造和變革。

http://www.bmm520.net/sc/yh/2015/1212/9578.html